Divertir, Découvrir, Enrichir

Février au Manitoba est synonyme de célébrations grâce au Festival du Voyageur. Dix jours de spectacles et de divertissement qui nous aident à traverser l’hiver sans trop rechigner. C’est aussi l’occasion de se souvenir d’une période qui a modifié le cours de l’histoire du Canada pendant laquelle les fameux voyageurs ont tracé la voie au commerce et aux échanges entre peuples qui, souvent, ne s’étaient jamais croisés auparavant. Ces voyageurs étaient des hommes robustes et aventuriers, engagés sous contrat par des compagnies de traite de fourrures pour le transport des marchandises ou pour en faire le commerce. L’écossais Roderick McKenzie (1771-1859) les a bien connus, lui qui travaillait à leurs côtés comme trafiquant de fourrures. Voici comment, en 1795, il décrivait les voyageurs*: « Ils connaissent bien le pays, la culture des Autochtones et ils ont de l’expertise dans le commerce local… En déplacement, ils sont patients, infatigables, se surpassent à accomplir des tâches qui semblent impossibles; ils sont nonchalants, ils aiment les plaisirs de la vie et ils sont insouciants de l’avenir. »

Les voyageurs venaient pour la plupart de l’est du pays et un grand nombre d’entre eux se sont installés pour de bon dans l’Ouest. Parmi eux, on retrouve le ténébreux Jean-Baptiste Waccan Boucher, le premier Métis connu à faire sa vie en Colombie-Britannique, un personnage plus grand que nature!

* Traduction libre des écrits de Roderick McKenzie, qui ont été transcrits dans des archives sur la traite des fourrures appelées les Masson Papers.

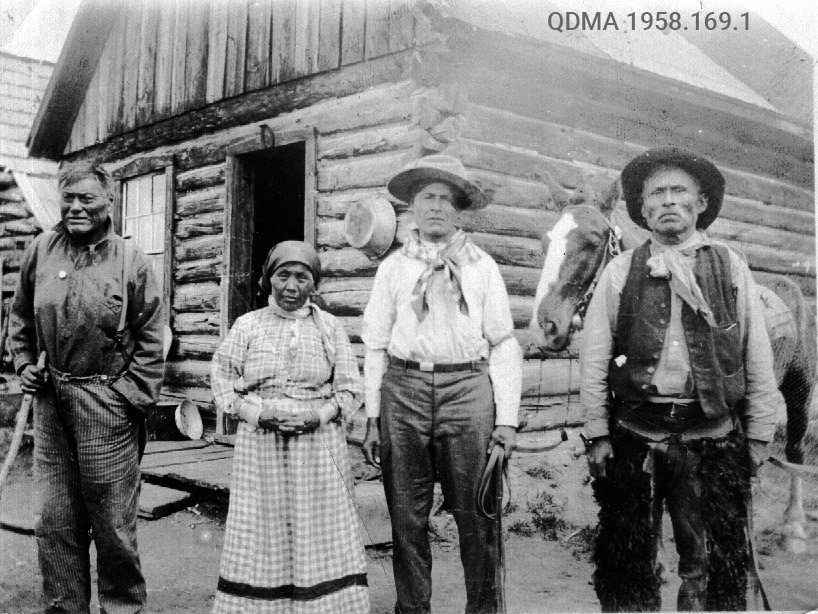

De 1726 à 1838, il y a eu pas moins d’une trentaine d’engagés du nom de Boucher à travailler sous contrat pour des compagnies de traite de fourrures. L’un d’eux est-il le père de Jean-Baptiste Waccan (ou Wakan) Boucher, un pionnier dont la forte personnalité et l’influence ont posé les jalons des débuts de la Colombie-Britannique? Le mystère reste complet, car ses origines nous sont inconnues. Des historiens qui se sont penchés sur le sujet et présument que Waccan serait né au Manitoba en 1789 d’un père canadien-français et d’une mère crie. Il a 17 ans quand il met les pieds en New Caledonia (nom donné à la Colombie-Britannique à l’époque) pour accompagner l’explorateur Simon Fraser. En plus de ses talents d’interprète, il parlait le français, l’anglais, le cri, le michif et le carrier (ou dakelh qui est une langue athabascane), il se fait remarquer par sa capacité à s’entendre avec les peuples autochtones et par ses aptitudes d’engagé tenace et vigoureux. Même l’origine de son surnom Waccan n’est pas claire. Ce serait soit un dérivé de Watchman, puisqu’il était aussi un agent de la paix, soit un mot en cri (écrit aussi parfois Wakan) mais dont la signification est inconnue. Jean-Baptiste Waccan Boucher a vécu de 1806 jusqu’à ce que la rougeole l’emporte en 1850 à Fort St-James. Il est considéré comme le premier Métis à s’installer de façon permanente en Colombie-Britannique et l’un des pères fondateurs de la ville de Quesnel (voir texte ci-dessous), où il a aidé à établir un poste de traite avec Jules-Maurice Quesnel, un autre compagnon de voyage de Fraser. Dix-sept enfants sont nés de son mariage avec Nancy McDougall, fille Métisse d’un employé de la Compagnie du Nord-Ouest. Des centaines de descendants du couple vivent aujourd’hui dans la région de Cariboo en Colombie-Britannique et portent diverses formes anglicisées du nom Boucher comme Bouchie et Buschie.

Lecture suggérée : un excellent article très détaillé (en anglais) sur Waccan Boucher et d’autres Boucher marquants de l’Ouest, écrit par le généalogiste Paul “Chalk” Courchane, décédé en 2021.

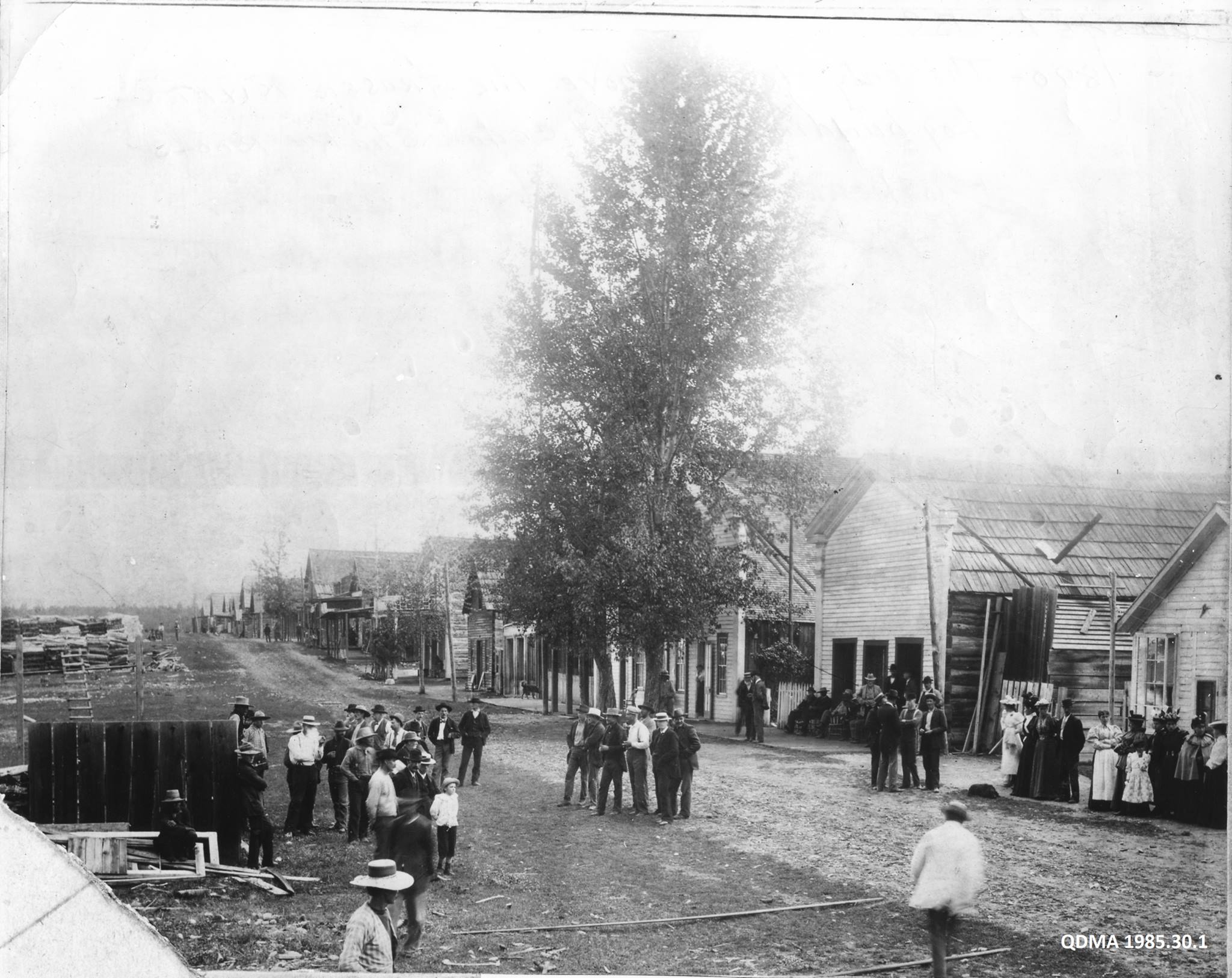

Voici un résumé des débuts de la fondation de Quesnel, une traduction libre d’un article en anglais du musée local. Les peuples autochtones du centre nord de la Colombie-Britannique sont des Carrier ou Dakelh, ce qui signifie: les gens qui voyagent sur l’eau en bateau le matin. Le premier Européen à explorer leur territoire fut Alexander Mckenzie en 1793, suivi de Simon Fraser en 1808. À la recherche d’une voie navigable vers le Pacifique, Fraser, engagé par la compagnie du Nord-Ouest, était accompagné de voyageurs dont Jean-Baptiste Waccan Boucher. C’est au cours de ces voyages que les relations commerciales se forment avec les populations autochtones locales, menant à la création de postes de traite. Fraser, descendant le fleuve qui porte aujourd’hui son nom, baptisa le premier affluent qu’il croise du nom de Jules-Maurice Quesnel, un commis originaire de Montréal et travaillant pour lui. Fraser y installa un comptoir de traite qui se transforma peu à peu en une communauté nommée Quesnelmouth avant de devenir simplement Quesnel en 1898. La professeure Ginette Demers de l’Université Laval (décédée en 2019) en parlait de façon remarquable dans un article sur le travail des interprètes pendant la traite des fourrures en Colombie-Britannique, que l’on peut lire en ligne.

Il existe d’autres Jean-Baptiste Boucher qui ont joué un rôle dans l’histoire de l’Ouest canadien et particulièrement dans les revendications territoriales des Métis. Jean-Baptiste Boucher Sr. (1838-1911) en fait partie. Né à la Rivière-Rouge au Manitoba, il s’installe en 1882 dans un homestead en Saskatchewan surnommé la Colonie Boucher. Louis Riel y séjourne quatre mois en 1884, chez Charles Nolin, avant de se rendre à Batoche. Boucher Sr le suit et devient l’un des capitaines d’une des compagnies de soldats de Gabriel Dumont. Ses fils Jean-Baptiste Jr et Salomon sont aussi des soldats de la Résistance du Nord-Ouest. Beaucoup de Métis aujourd’hui sont des descendants de Jean-Baptiste Boucher Sr et son épouse Caroline Lespérance qui ont eu quinze enfants au total.

À noter que vous pouvez lire d’autres informations sur les Boucher de la Saskatchewan dans Le Musée virtuel de la Saskatchewan, une excellente ressource en français sur l’histoire des familles fransaskoises. C’est d’autant plus riche à consulter que les sites Web en français sur l’histoire de l’Ouest canadien se font plutôt rares.

Boucher est un patronyme très populaire depuis le 17e siècle, d’abord en Nouvelle-France et ensuite dans toute l’Amérique du Nord. C’est pourquoi je vous proposerai dans quelques semaines un autre article sur les Boucher, dont l’histoire de la famille Boucher de Sainte-Anne au Manitoba, d’origine bretonne et acadienne, très engagée dans la vie active des Franco-Manitobains.